Некоторое время назад мне в руки попал очередной текст про «рынок экспертов», по мере чтения которого у меня, признаюсь честно, округлялись глаза.

Автор текста рассуждает о «рынке экспертов в пандемию» и начинает с вот этого определения:

«Основное отличие высокомпетентного эксперта — владение определенной востребованной в отрасли экспертизой и функцией, в которой он ориентируется лучше заказчика и может выполнить от начала до конца за определенный срок, принеся компании экономический эффект.»

Из-за этой фразы просто плохой, неумный, косноязычный текст, на мой взгляд, становится вредным. Вот про этот вред я хочу написать. Смотрите, что мы имеем:

1. «Высококомпетентный эксперт»

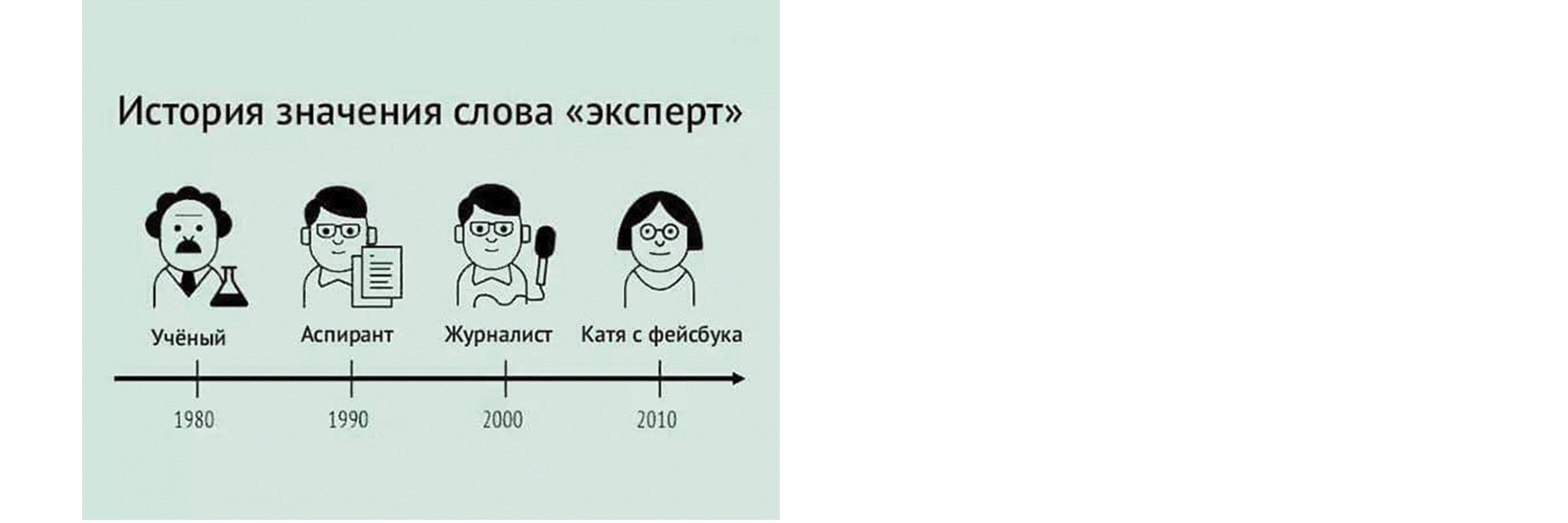

Внешне это просто масло масляное, очередной пример языковой небрежности, каких в этом тексте (и даже в этом абзаце!) — ложкой ешь. Но на деле это очень вредное косноязычие. Допуская наличие «высококомпетентных экспертов», мы допускаем и наличие низкокомпетентных или, чего уж, просто некомпетентных. Это девальвирует само понятие экспертности, размывает его как качественную характеристику. Высокая компетентность (как сплав знаний и опыта) — это гигиенический уровень требований к эксперту, пороговое значение. Эксперт в дословном переводе с латыни означает «опытный». Поэтому «начинающих экспертов», «неопытных экспертов», «пока не очень высоко компетентных экспертов» не бывает. Бывают просто эксперты, и они высококомпетентны по умолчанию, и бывают все остальные, кто экспертами пока или вообще не является.

2. «Владение определенной экспертизой»

Здесь вредно все, кроме слова «определенный». «Определенный» — хорошо, потому что эксперт всегда «в чем-то», и чем определеннее это «что-то», тем лучше — и для эксперта, и для аудитории. А вот дальше ничего хорошего. Устранюсь от дискуссии про «экспертизу» и «экспертность» (согласно словарной норме русского языка, экспертизой нельзя владеть, ее можно только проводить). Но даже если языковой нормой пренебречь, определять эксперта как человека, владеющего экспертизой, — это обескураживающая беспомощность. А черные дыры — это дыры, и еще они черные? Каждое такое определение оставляет в замешательстве аудиторию (как понять, владеет человек экспертизой или нет?) и открывает лазейку называть (и называться!) экспертами для всех кого ни попадя.

3. «Востребованной в отрасли»

Про это хочется написать отдельно и много. Выдвигая требование «востребованности», мы фактически подписываемся под максимой: «Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?» Из всех заблуждений, мифов и стереотипов про экспертность это, вероятно, самое частое и самое вредное. Оно вменяет рынку право присваивать статус эксперта. «Я — эксперт, потому что…»: собираю стадионы; у меня консультация стоит 80 тысяч рублей в час; у меня двести тысяч подписчиков в соцсетях; у моего поста 6,5k лайков и так далее, аргументов в этом ряду не счесть.

Лучшее возражение на них сформулировал, как ни странно, профессор Люпин в финальной части «Гарри Поттера»:

Лучшее возражение на них сформулировал, как ни странно, профессор Люпин в финальной части «Гарри Поттера»:

«Лишь качество чьих-либо убеждений определяет успех, а не число последователей».

Повторю своими словами: эксперта определяет качество убеждений, суждений, позиции, аргументации, а не «востребованность в отрасли». Оценить это «качество» могут (и должны) другие эксперты. Поэтому статус эксперта всегда, во все времена присваивает не рынок, не стадион и не Фейсбук, а профессиональное — экспертное — сообщество.

4. «Владение экспертизой и функцией»

Про функцию я, если честно, не все поняла, поэтому затрудняюсь прокомментировать. Есть подозрение, что «экспертиза» и «функция» — это авторские эвфемизмы для знаний и опыта или теории и практики. Но с таким же успехом можно предположить, что автор имел в виду линейную функцию или, например, квадратичную. Иными словами, перед нами наглядный пример драматически неуспешной экспертной коммуникации. Основная функция эксперта — вносить ясность или, образно говоря, «распутывать пряжу» в голове аудитории. Возникновение ясности — безусловный маркер того, что перед нами — настоящий эксперт и стоящий экспертный текст. С этой «функцией» автор текста со всей очевидностью не справляется.

5. «В которой он ориентируется лучше заказчика»

Еще один очень вредный стереотип. Тот факт, что человек умеет или знает что-то лучше меня, не делает его экспертом. Пятиклассники во всех школьных предметах «ориентируются» лучше первоклассников, но мы не считаем их экспертами и не доверяем им учить детей. Эксперт обязан ориентироваться в задаче не лучше заказчика, а на уровне или лучше других экспертов. Именно поэтому статус эксперта присваивает не рынок, а профсообщество (смотри предыдущий пункт).

6. «Может выполнить от начала до конца за определенный срок»

Тут у меня в очередной раз возникла сложность в понимании: выполнить что? экспертизу? функцию? Сильно сомневаюсь, что можно «выполнить» то, чем «владеешь». Но если предположить, что речь идет о функции как о практической задаче, то и здесь автор вносит вредную путаницу. Роли эксперта и практика могут совмещаться в одном человеке, а могут нет. Основная «функция» эксперта, повторюсь, — вносить ясность посредством вынесения экспертных суждений. Экспертов нанимают, чтобы получить экспертную оценку, рекомендацию или прогноз (это три формы, которые умеет принимать экспертное суждение, четвертого не дано, про это много и подробно я говорю в вебинаре «Мастерство экспертного текста»). Требование «от начала и до конца в определенный срок» плохо сочетается с этим типом задач и определенно не является сутевым.

7. «Принеся компании экономический эффект»

Формально здесь вопросов нет: хорошо, когда любая «функция» приносит экономический эффект. Но на практике — не любая. Вот, например, ландшафтный дизайнер. Даже если предположить, что он «высококомпетентный» и выполнил свою функцию «от начала и до конца» и даже «в определенный срок», какой от него для компании «экономический эффект»? Деятельность большинства экспертов, (неважно — работающих с компаниями или с частными лицами), имеет а) разделенный, б) отложенный «экономический эффект». Это само по себе формирует большую сложность для маркетинга экспертных услуг. Утверждать обратное — еще больше осложнять задачу и экспертам, и заказчикам, находящимся в поиске друг друга