Если честно, я не самый большой эксперт в сторителлинге и, к сожалению, не самый успешный практик (хотела бы быть лучшим рассказчиком). Но есть три вещи, осознание которых лично мне помогло совершить прорыв как в части рассказывания историй, так и их восприятия. Возможно, вам это тоже поможет.

Первый главный секрет сторителлинга

Самый главный секрет сторителлига мне открылся во время знакомства с курсом PIXAR (я подробно рассказываю про него в этой статье). Причем я не помню, чтобы он там был озвучен впрямую. Тем не менее после первого же урока я вышла с важнейшим инсайтом, который изменил всё:

Смысл истории не в том, чтобы рассказать, что с вами произошло. Смысл истории в том, чтобы помочь читателю почувствовать то, что вы чувствовали, когда с вами это происходило!

Еще раз: цель сторителлинга — передать эмоции, а не факты.

Из этого следует несколько фундаментальных выводов:

Из этого следует несколько фундаментальных выводов:

а) Перечисление фактов/событий, какими бы занимательными они ни были, — это не история, это бортовой журнал.

б) Нельзя рассказать (хорошую) историю о том, что не вызывает в тебе эмоций.

в) Чтобы рассказать (хорошую) историю, нужно быть в контакте со своими эмоциями (испытывать — осознавать — называть).

Это отчасти объясняет терапевтический эффект сторителлинга: рассказывая, что с нами произошло, зачастую мы наконец отпускаем защиты и проживаем эмоции, которые до этого могли себе запрещать, сдерживать и т. д.

Но я сейчас хочу обратить внимание на другое. Понимание этого «секрета» объясняет раздражение, которое вызывает в нас «продающий сторителлинг»: авторы «продающих» историй пытаются заставить нас почувствовать те эмоции, которых сами не испытывали!

Проблема историй на службе маркетинга не в историях и не в маркетинге, а в манипуляции. Истории могут продавать (больше того — именно истории и продают!), но это требует от автора даже не мастерства, а высочайшей самоотдачи, вовлеченности, эмоционального ресурса. Рассказывая историю, автор в прямом смысле слова «работает собой». Способность аккумулировать этот ресурс внутри себя — главный навык автора.

Но я сейчас хочу обратить внимание на другое. Понимание этого «секрета» объясняет раздражение, которое вызывает в нас «продающий сторителлинг»: авторы «продающих» историй пытаются заставить нас почувствовать те эмоции, которых сами не испытывали!

Проблема историй на службе маркетинга не в историях и не в маркетинге, а в манипуляции. Истории могут продавать (больше того — именно истории и продают!), но это требует от автора даже не мастерства, а высочайшей самоотдачи, вовлеченности, эмоционального ресурса. Рассказывая историю, автор в прямом смысле слова «работает собой». Способность аккумулировать этот ресурс внутри себя — главный навык автора.

Второй главный секрет сторителлинга

Сторителлинг — это не жанр, не прием и не стратегия. В первую очередь — это особый взгляд на мир.

Особость этого взгляда — в объеме. История — это объект 3D реальности, она не рождается и не живет в плоском пространстве. Нельзя рассказать историю о событиях, внутри которых ты находишься. Чтобы увидеть историю, надо выйти за пределы картинки, тогда тебе открывается глубина, перспектива и точка, в которой все линии имеют вероятность сойтись.

Лучшие истории рождаются на пересечении — ролей, областей, карьер, судеб. И это одно из объяснений, почему личные аккаунты в соцсетях, как правило, читать интереснее, чем бизнес-страницы и корпоративные блоги.

Бизнес-страница замкнута на одной роли: «Олег, дизайнер», «Анастасия, психолог», «Ирина, копирайтер». поэтому там органически нет пространства для сторителлинга. Истории неоткуда взяться. «Олег, дизайнер» не может посмотреть на своего маленького сына, на то, как тот играет с сортером или кубиками, и увидеть в этом сюжет для разговора о креативном мышлении. Для этого он должен выйти из роли «Олег, дизайнер» и войти в роль «Олег, отец», но бизнес-страница его туда не пускает.

Чтобы рассказывать интересные истории, которые вызывают отклик, нужно экспериментировать и учиться нащупывать продуктивные точки пересечения среди своих ролей и ниш. Об этом, среди прочего, рассказывает Валерий Панюшкин (на территории РФ объявлен Волдемортом) в интервью и в вебинаре, которые доступны в этом блоге, а я пишу вот в этом посте про «волшебную формулу контента для соцсетей».

Особость этого взгляда — в объеме. История — это объект 3D реальности, она не рождается и не живет в плоском пространстве. Нельзя рассказать историю о событиях, внутри которых ты находишься. Чтобы увидеть историю, надо выйти за пределы картинки, тогда тебе открывается глубина, перспектива и точка, в которой все линии имеют вероятность сойтись.

Лучшие истории рождаются на пересечении — ролей, областей, карьер, судеб. И это одно из объяснений, почему личные аккаунты в соцсетях, как правило, читать интереснее, чем бизнес-страницы и корпоративные блоги.

Бизнес-страница замкнута на одной роли: «Олег, дизайнер», «Анастасия, психолог», «Ирина, копирайтер». поэтому там органически нет пространства для сторителлинга. Истории неоткуда взяться. «Олег, дизайнер» не может посмотреть на своего маленького сына, на то, как тот играет с сортером или кубиками, и увидеть в этом сюжет для разговора о креативном мышлении. Для этого он должен выйти из роли «Олег, дизайнер» и войти в роль «Олег, отец», но бизнес-страница его туда не пускает.

Чтобы рассказывать интересные истории, которые вызывают отклик, нужно экспериментировать и учиться нащупывать продуктивные точки пересечения среди своих ролей и ниш. Об этом, среди прочего, рассказывает Валерий Панюшкин (на территории РФ объявлен Волдемортом) в интервью и в вебинаре, которые доступны в этом блоге, а я пишу вот в этом посте про «волшебную формулу контента для соцсетей».

Третий главный секрет сторителлинга

Наконец, самый несекретный секрет: для истории нужен слушатель/читатель. Да, мы знаем, что думать о читателе важно в ходе работы над любым текстом, но именно история требует не просто «думать о читателе», она требует присутствия читателя, в т. ч. в тексте.

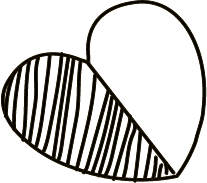

Сейчас объясню. Наверняка вы не раз слышали анекдот про Хэмингуэя, который якобы поспорил, что сможет написать историю из шести слов, и она заставит читателя плакать. Вот она:

Сейчас объясню. Наверняка вы не раз слышали анекдот про Хэмингуэя, который якобы поспорил, что сможет написать историю из шести слов, и она заставит читателя плакать. Вот она:

«Продаются детские ботиночки. Неношенные».

Я не уверена, что в эпоху Авито читатели плачут над этой историей, но во времена Хэмингуэя неношеная детская обувь могла продаваться только по одной причине: ребеночка больше нет в живых. А теперь задайте себе вопрос: кто рассказал эту историю про родителей, потерявших своего малыша, — Хэмингуэй или читатель?

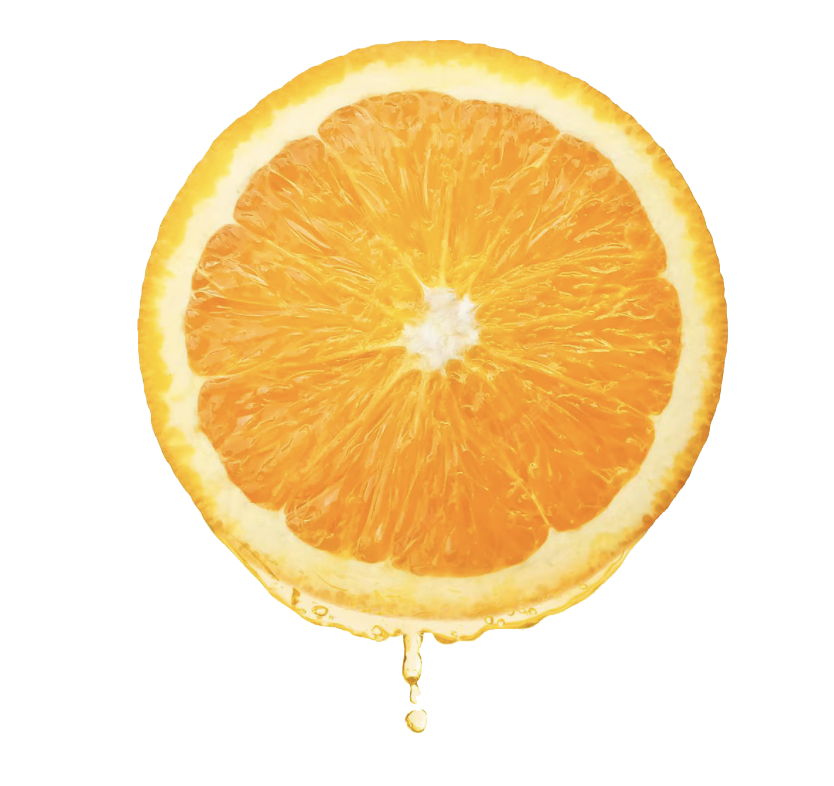

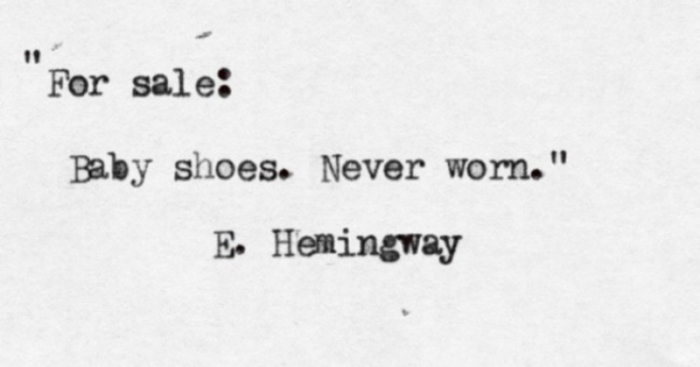

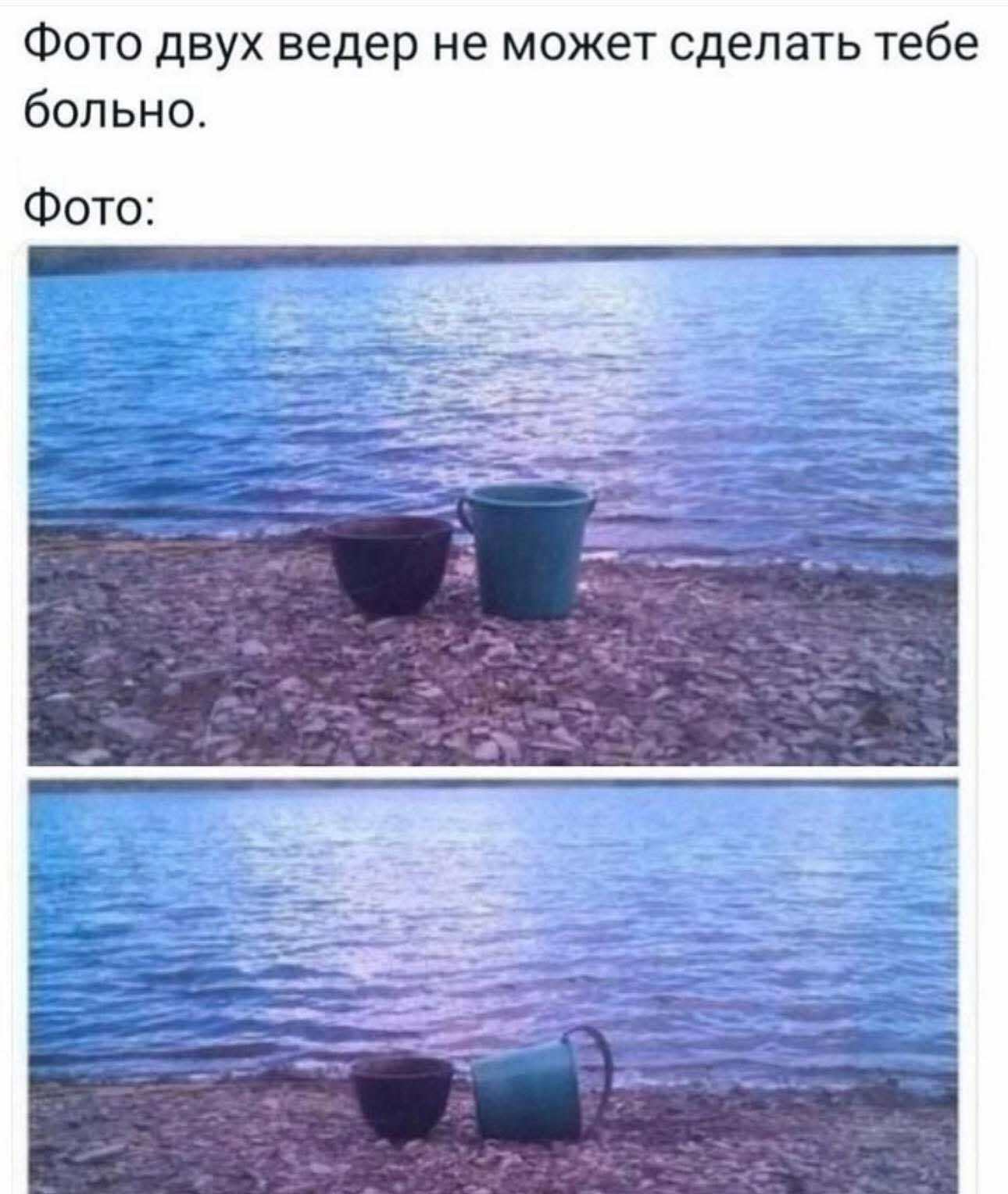

Недавно мне попался еще более наглядный пример. Вот эта картинка, которая гуляет по соцсетям, идеально иллюстрирует принцип, что история — это почти всегда «совместное творчество» автора и читателя.

Недавно мне попался еще более наглядный пример. Вот эта картинка, которая гуляет по соцсетям, идеально иллюстрирует принцип, что история — это почти всегда «совместное творчество» автора и читателя.

Согласитесь, что на этой нехитрой картинке показана (рассказана?) целая история. И я почти уверена, что у каждого она своя.

Именно мы — читатели, слушатели, зрители — вчитываем в историю эмоции, и именно так сюжет оживает. Нет читателя — нет истории — нет жизни.

Видеть читателя и взаимодействовать с ним через текст — главная задача рассказчика.

Именно мы — читатели, слушатели, зрители — вчитываем в историю эмоции, и именно так сюжет оживает. Нет читателя — нет истории — нет жизни.

Видеть читателя и взаимодействовать с ним через текст — главная задача рассказчика.